Olaf Thomsen

Von der Domschule in ein englisches Internat

1. Die Vorgeschichte:

Es war Ende des Jahres 1948, als ich und noch ein paar andere Mitschüler von der damaligen englischen Militärregierung eine Einladung zu einem Gastbesuch an einer englischen Schule bekamen. Ziel dieses, in der ganzen britischen Besatzungszone laufenden Programms, war es, die deutsche Jugend vom Virus des Militarismus und Nationalsozialismus zu befreien. Wir waren damals ja alle in dem Alter, in dem wir noch als Pimpfe im Deutschen Jungvolk „gedient“ hatten, und auch an paramilitärischen Übungen teilnehmen mussten. Wieso man gerade auf mich verfallen war, kann ich mir nur so erklären, dass man mich für weniger stark „infiziert“ hielt, weil ich neben meiner Mitgliedschaft im Deutschen Jungvolk auch an regelmäßigen Bibelkreisen in unserem evangelischen Pastorat von Pastor Heyer teilgenommen hatte, der mich auch am 30. März 1947 konfirmiert hatte. Inzwischen war ich auch Mitglied in einer evangelischen Jugendgruppe geworden, die Klaus Detlef Pohl (siehe seinen Bericht in den „Beiträgen zur Schleswiger Stadtgeschichte“ Nr. 57, Seite 116) betreute. Eines Tages stand ein Jeep des englischen Militärs vor unserer Haustür in der Schleistraße und brachte mich zum Sitz der Militärverwaltung im Gebäude des heutigen Oberlandesgerichts. Dort saß ich dann etwa eine Stunde einem englischen Captain gegenüber, der mein Englisch „auf Herz und Niere“ abklopfte.

2. Die Vorbereitungen:

Irgendwie muss die Prüfung wohl ganz gut gelaufen sein, denn wenige Wochen danach bekamen meine Eltern eine offizielle Anfrage, ob sie mit meiner „Verschickung“ zwischen Januar und Juli 1949 an eine englische Schule einverstanden seien. Nach einigem Zögern – für Mutter war es immerhin das erste Mal, dass ihr Ältester für längere Zeit das traute Heim verlassen sollte – stimmten Sie dann doch

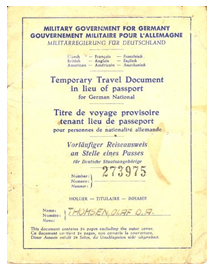

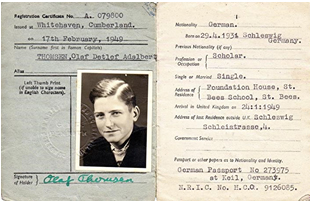

zu. Dabei mag wohl auch eine Rolle gespielt haben, dass ich etwa ein Jahr vorher eine sog. „penfriendship“ mit einem Mädel aus Leeds in Mittelengland begonnen hatte, die mich spontan für die Zeit der Osterfeiertage eingeladen hatte. Noch war zwar völlig unklar, wo ich denn überhaupt landen würde, aber für den jetzt einsetzenden Papierkrieg war das unwichtig. Das ange- nehme war, dass ich bzw. meine Eltern, wenig damit belastet wurden. Die notwendigen Papiere wie Pass (siehe nebenstehende Bilder), Visa, Aufenthaltsgenehmigung, Fahrkarte etc. besorgte die englische Militärverwaltung. Ich musste lediglich ein Passbild, ein amtsärztliches Gesundheitsattest und ein Führungszeugnis beisteuern. Unangenehm sollte nur die Tatsache werden, dass ich keinen Pfennig Geld mitnehmen durfte. Meinen Eltern wäre es ohnehin schwer gefallen, aber ich hätte doch schon gern ein paar der neuen D-Mark bzw. englische Pfunde in der Tasche gehabt.

3. Die Reise:

[image:image-2]Am 21. Januar 1949 stand dann wieder ein Auto vor der Tür und brachte mich nach Kiel, von wo der Transport via Aachen seinen Anfang nahm. Auf der Fahrt dorthin stiegen an verschiedenen Stationen weitere Schülerinnen und Schüler dazu. Am Hauptbahnhof in Aachen stießen dann noch andere Mitreisende zur Gruppe und komplettierten so den gesamten Schülertransport auf 10 Personen. Untergebracht wurden wir in einem Bunkerhotel in der Nähe des Bahnhofs, von dem es dann am 23. Januar über Ostende mit der Fähre nach Dover und von dort nach London weiter ging. Bis dahin wußten wir immer noch nicht, wohin wir eigentlich reisen würden und an welcher Schule in England ich im nächsten halben Jahr die Schulbank drücken würde. Auf der Fähre erhielten wir unser erstes englische Pfund in die Hand gedrückt und den ersten „english tea“ serviert.

In London wurden wir in einem YMCA-Hostel in der Nähe des Hide Park untergebracht. Am Abend hatten wir Ausgang bis 10:00 Uhr p.m., den wir dazu benutzten, die nähere Umgebung zu erkunden. Da hatte es uns besonders die berühmte „Hide Park Corner“ mit ihren „speekers“ angetan.

An diesem Abend erfuhren wir dann auch, wohin wir am nächsten morgen reisen würden. Mich hatte es als einzigen der Gruppe in den äussersten Nordwesten Englands, in den Lake District, verschlagen, an ein Internat in dem kleinen Dorf St. Bees an der Küste der Irish Sea. Am 25. Januar am Abend nach einer vielstündigen Bahnfahrt (ohne umzusteigen!) kam ich auf dem kleinen Bahnhof an, wo mich zwei Schüler des Internats in Empfang nahmen.

4. Die Schule:

Sie war ein Internat nur für Jungen (mit Tagesschülern aus der Nachbarschaft) und hieß „St. Bees School“. Gegründet war sie schon 1583, was man den alten Gebäuden auch ansah. Ich wurde einer Tagesraumgruppe von 10 Schülern zugeteilt, die sich die „Swees“ nannten, und eine Reihe von Privilegien genossen. Der Name war abgeleitet von einem „Swiss“, einem „Schweizer“, der als Lehrer – ich glaube in den 20er Jahren – einem Schüler das Leben gerettet hatte, und just in dem Raum, der jetzt unser Tagesraum war, gewohnt hatte. Heute gibt es diese Gemeinschaft nicht mehr. Im Internat lebten ca. 300 Schüler. Das Dorf St. Bees hatte nur wenig mehr Einwohner. Geschlafen wurde in einem riesigen Schlafsaal mit ca. 30 Betten und zugehörigen Waschgelegenheiten!

Sie war ein Internat nur für Jungen (mit Tagesschülern aus der Nachbarschaft) und hieß „St. Bees School“. Gegründet war sie schon 1583, was man den alten Gebäuden auch ansah. Ich wurde einer Tagesraumgruppe von 10 Schülern zugeteilt, die sich die „Swees“ nannten, und eine Reihe von Privilegien genossen. Der Name war abgeleitet von einem „Swiss“, einem „Schweizer“, der als Lehrer – ich glaube in den 20er Jahren – einem Schüler das Leben gerettet hatte, und just in dem Raum, der jetzt unser Tagesraum war, gewohnt hatte. Heute gibt es diese Gemeinschaft nicht mehr. Im Internat lebten ca. 300 Schüler. Das Dorf St. Bees hatte nur wenig mehr Einwohner. Geschlafen wurde in einem riesigen Schlafsaal mit ca. 30 Betten und zugehörigen Waschgelegenheiten! Bevor ich das Leben als Schüler beginnen konnte, musste ich auch hier ein paar Dinge über mich ergehen lassen. Als erstes wurde ich komplett eingekleidet und bekam die übliche Schuluniform verpasst. Ich fand sie fürchterlich! Dann musste ich mir eine Kennkarte (Certificate of Registration) besorgen, mit der ich jeden Monat auf der zuständigen Polizeistation erscheinen musste. Unseren Dorfpolizisten, Constable Atkinson, lernte ich dabei bald als sympatischen Freund und Helfer kennen.

Bevor ich das Leben als Schüler beginnen konnte, musste ich auch hier ein paar Dinge über mich ergehen lassen. Als erstes wurde ich komplett eingekleidet und bekam die übliche Schuluniform verpasst. Ich fand sie fürchterlich! Dann musste ich mir eine Kennkarte (Certificate of Registration) besorgen, mit der ich jeden Monat auf der zuständigen Polizeistation erscheinen musste. Unseren Dorfpolizisten, Constable Atkinson, lernte ich dabei bald als sympatischen Freund und Helfer kennen.

In der Schule war das erste, an das ich mich gewöhnen musste, die strengen Regeln und Regularien, die hier herrschten. Pünktlichkeit und Disziplin waren oberstes Gebot. „Normale“ Schüler durften z. B. nur bestimmte Eingänge benutzen. Auch Rauchen und der Kontakt mit dem anderen Geschlecht waren strengstens untersagt. Verstöße wurden z. T. mit Prügeln bestraft. Ich habe selbst erlebt, wie ein Schüler, der auf dem nahe gelegenen Golfplatz mit einem Mädel spazieren gegangen war, mit 9 Stockschlägen fast krankenhausreif geschlagen wurde. Verhängt wurden diese Strafen übrigens nicht von den Lehrern, sondern von den ältesten Schülern, den sog. „prefects“, bei uns wären das die „Oberprimaner“.

Sport war ein wichtiger Teil des Unterrichts. Schwimmen in der eigenen Schwimmhalle oder in der nahen Irischen See, Cricket im Sommer und Rugby im Herbst, Ballspiele wie Tennis, Golf, Squash und „fives“ waren die beliebtesten Sportarten. Geräteturnen praktizierte nur eine kleine Gruppe von Spezialisten, die es immerhin zu ganz beachtlichen Leistungen brachte.

Das Internat war auch gleichzeitig Kadettenanstalt und einmal in der Woche (donnerstags) wurde unter Leitung eines Ex-Captains der Armee und unserem jetzigen Deutschlehrer an der Schule, eifrig exerziert. So gehörte auch Kleinkaliberschießen zum Ausbildungsprogramm, an dem sogar ich teilnehmen durfte. Irgendwann muss dann doch wohl jemandem klar geworden sein, dass das nicht die richtige Beschäftigung für einen „German“ sei, dem man ja den Militarismus und Umgang mit Waffen austreiben wollte. Da war’s dann für mich vorbei mit der Ballerei. Einmal im Jahr kam der General der benachbarten Garnison, um seine Kadetten zu inspizieren.

Nach der Abnahme einer Parade mit „Tschingdarassabum“ fand an diesem „fieldday“ auch ein kleines Manöver in freier Wildbahn statt. Irgendwie erinnerte mich das alles an frühere Zeiten beim Deutschen Jungvolk und die da üblichen „Geländespiele“.

Die Erfahrungen, die ich an der Schule machte, möchte ich im Nachhinein nicht missen, aber damals empfand ich sie nicht als besondere Bereicherung. Bei einigen Schülern war die Abneigung gegen „Deutsche“ noch - oft auch schmerzhaft - zu spüren.

5. Die Osterferien.

Im Monat April 1949 waren Osterferien – nahezu 4 Wochen. In dieser Zeit war die Schule praktisch leergefegt. Ich hatte ja schon eine Einladung zur Familie meines „penfriend“ nach Leeds, die mir auch die nötige Fahrkarte besorgt hatte. Sonst hätte ich die Ferien mit der Familie des Direktors der Schule verbringen müssen. Sheila Bride - mein penfriend - holte mich in Leeds vom Bahnhof ab und mit dem Bus ging es dann in einen Vorort, Farnley, wo ihre Eltern eine „Dispensing Chemistry“ – eine Apotheke mit Lizenz zur Medikamentenherstellung – betrieben. Die Wochen dort in einer englischen Familie waren für mich nach dem nicht immer angenehmen Schulalltag eine wahre Erholung. Ich wurde kurz und bündig wie ein Familienmitglied behandelt und zu allen Familientreffen, Geburtstagen und Vereinstreffen mitgenommen. Hier war nichts mehr von Vorbehalten gegenüber einem „bösen Deutschen“ zu merken.

Sheila hatte eine ältere Schwester, die mit einem jungen Mann befreundet war, der eine chemische Reinigung betrieb, und außerdem ein begeisterter Motorradfahrer war und als Amateur auch aktiv an „Speedway“-Rennen teilnahm. Durch ihn lernte ich auch diese spezielle Art des Motorradsports, kennen. Einmal pro Woche ging es zu einem Rennen in der Nachbarortschaft Bradford, wo einer der renommiertesten englischen Speedway-Clubs, die „Odsal Boomerangs“, ihr Stadion hatten. Heute besteht dieser Club nicht mehr und auch in einer der deutschen Hochburgen dieses Motorsports, in Jübek, werden m. W. keine Rennen mehr gefahren.

6. Das Ende.

Auch die Osterferien gingen mal zu Ende und es ging zurück nach St. Bees, wo ich wieder bis zum Ende des Semesters im Juli die Schulbank drücken musste.

In London trafen sich dann Ende Juli 49 alle einst gen England gereisten Schüler wieder, um von dort dann am 28. Juli 49 via Dover wieder in ihre jeweiligen Heimatstädte zurück zu kehren.

Schleswig und die Domschule hatten mich wieder.

Wenn ich heute - nach fast 65 Jahren - auf dieses halbe Jahr an der englischen Schule zurückblicke, muss ich feststellen, dass es außer einer Perfektion meiner englischen Sprachkenntnisse für mein späteres Leben keine nachhaltigen Auswirkungen hatte. Es sind bedauerlicher Weise keine Freundschaften entstanden, die auch nur für kurze Zeit einen Austausch von Erfahrungen ermöglicht hätte. Auch die Kontakte zu meiner “Urlaubsfamilie” in Leeds sind leider während eines langjährigen Auslandsaufenthalts in Übersee verlorengegangen.

Es hat viele Jahre gedauert, bis ich wieder den Kontakt zu dieser Schule gesucht habe, und über Besuche der Treffen ehemaliger Schüler auch nach ehemaligen Klassenkameraden Ausschau gehalten habe. Von ihnen habe ich nie wieder etwas gehört und gesehen.

Aber trotzdem: Bei einem dieser Besuche lernte ich per Zufall einen jungen Schüler kennen, der gerade seinen erfolgreichen Abschluss gemacht hatte. Sein Wahlfach war deutsch und er wollte neben dem Hauptfach Jura auch die deutsche Sprache studieren. Ich konnte ihm als Mitarbeiter eines größeren Industrieunternehmens während der Semesterferien einige Male eine Beschäftigung als Werkstudent vermitteln. Aus diesem Kontakt ist inzwischen eine langjährige Freundschaft entstanden, die fast jährlich zu einem Treffen in Köln führt. Er, ein begeisterter Wagner-Fan, spricht und schreibt auch heute noch ein gutes Deutsch, ist inzwischen verheiratet und Vater einer süßen Tochter. Er kommt gern über ein Wochenende zum Besuch einer Wagner-Aufführung in der Kölner Oper, denn für ihn ist dieser Weg von seinem Wohnort, einem kleinen Dorf im Norden Englands nahe der schottischen Grenze, billiger, als ein Besuch einer englischen Oper in London!